更新日:2025年5月7日

VIDEO

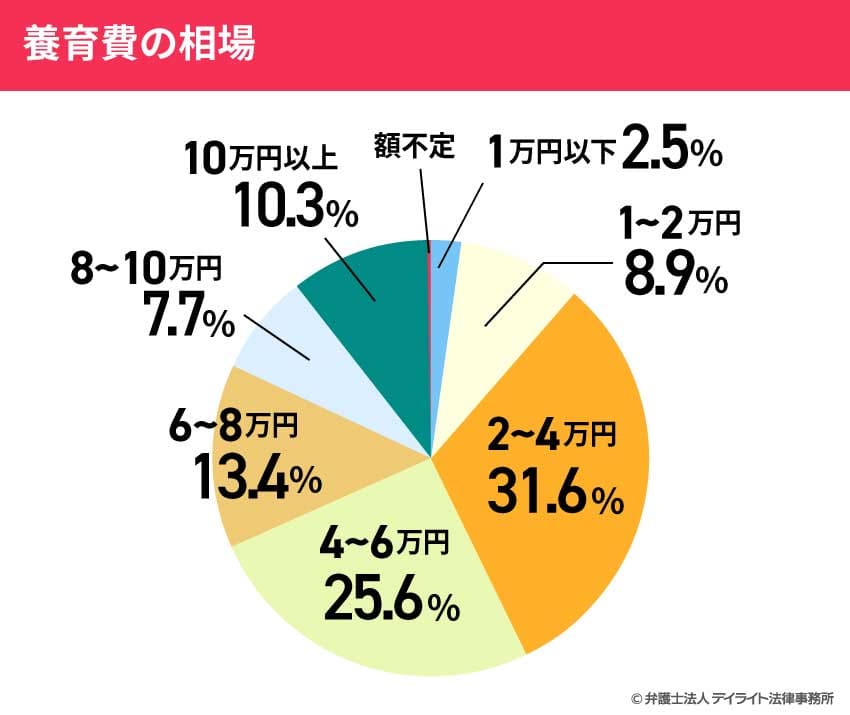

養育費の相場は、公表されている公的な資料によれば月額2〜4万円

※夫から妻に支払われている金額で最も多いケース(2023年司法統計第25表 )

もっとも、養育費の適正な金額は、年収、子供の年齢や人数等で異なります。

養育費は、子供が独り立ちできるようになるまでに必要な食費、医療費、教育費などの生活のための費用です。

離婚後、子どもと同居しない親(非監護親)は、子どもの監護教育をする親(子どもと同居する親)に対して、子どもの監護費用の分担として、子供の養育費を支払う義務があります(民法766条1項)。

養育費は大人になるまで支払われることになるので、長期的なものとなることが想定されます。

そのため、養育費は「もらう側」にはもちろん、「払う側」にとっても影響が大きく、重要なものとなります。

ここでは養育費の適正額について、具体的な状況に応じた適正額を離婚問題に注力する弁護士が解説しています。

最後まで読んでいただくことで、養育費について押さえておくべき重要なポイントを理解できますので、ぜひ参考になさってください。

養育費の最新統計データと相場動向

養育費の支払額で多いのは?

養育費の支払額で多いのは月額2〜4万円※

※夫から妻に支払われている金額で最も多いケース

すなわち、裁判所が公表している統計資料では、「月額2〜4万円」が30.1%と最も多く、次いで「4〜6万円」(25.3%)、「6〜8万円」(13.0%)の順となっています。

根拠:2023年司法統計第25表|最高裁判所

子供の人数別の養育費の支払い額

子供の数別の養育費の統計データについては、下表のとおりとなります。

月額の養育費

母が監護者となった未成年の子の数

総数

1人

2人

3人

4人

5人以上

1万円以下

316

158

110

41

1

6

1万円〜2万円

1,008

579

313

92

22

2

2万円〜4万円

4,117

2,547

1,265

265

36

4

4万円〜6万円

3,450

2,014

1,145

261

26

4

6万円〜8万円

1,777

827

800

128

19

3

8万円〜10万円

1,079

448

424

191

14

2

10万円を超える

1,474

566

597

263

44

4

額不定

4

4

-

-

-

-

合計

13,225

7,143

4,654

1,241

162

25

※調停等の事件でもらう側が母で月額払いの場合

根拠:2023年司法統計第25表|最高裁判所

このような統計資料はニュースなどで紹介されています。

そのためか、離婚の相談において、よく「養育費は月4万円が相場と聞きましたがどうでしょうか?」などのご質問を受けます。

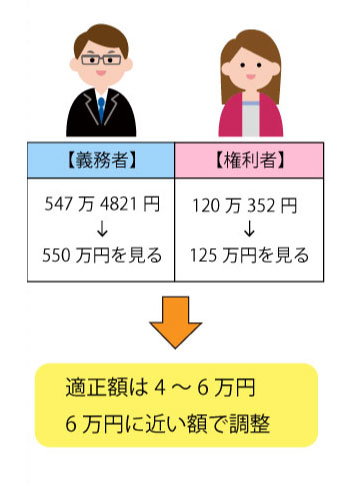

しかし、養育費の適正額は、父母の年収等によって決まります。

例えば、養育費の払う側(「義務者」のことで多くの場合は父)の年収が300万円の場合と、1000万円の場合とでは、養育費の額はまったく異なります。

したがって、養育費の金額を考える際には、父母の年収等の具体的な状況に応じた適正額を調べなければなりません

そこで、後記において子供の数や年収別の相場もご紹介しています。

他の統計データとの比較

ここで紹介している統計資料は、最高裁判所が毎年公表しているものです。

統計データとしては、最高裁判所の資料の他に、厚生労働省の資料もあります。

この資料によれば、母親が受け取っている養育費の平均額は月額5万485円

参考:令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告|厚生労働省

しかし、この資料のサンプル数は2653名(母子世帯)であり、最高裁判所のサンプル数(13,662名)の約19%です。

また、対象となったのは、国勢調査により設定された調査区ですが、集計できたのは一部にしか過ぎません。要するに調査に協力的な世帯といえます。

このようなことから、統計データとしては、最高裁判所のデータの方が信頼性があると考えます。

養育費の相場はどのようにして決まる?

それでは、養育費の相場をどのようにして判断すべきでしょうか。

養育費の相場は、基本的には父母双方の収入、子供の数と年齢によって算出

養育費算定表で適正額が確認できる

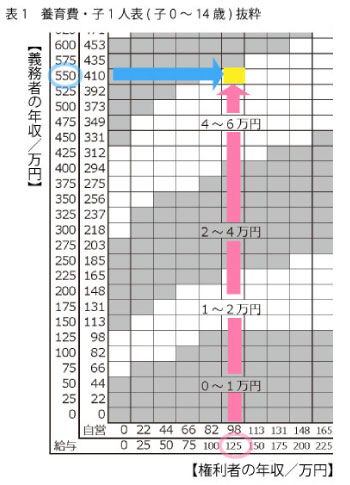

養育費の算出は、複雑な計算式を使って行います。

この計算を手計算で行うのは大変なので、家裁実務では、「養育費算定表」という早見表を使って養育費を算出します。

【 養育費算定表はこちら ⇒ 養育費算定表(PDF) 】

引用元:養育費・婚姻費用算定表 |裁判所

もっとも、専門家以外の一般の方にはこの「養育費算定表」の見方もよくわからないと思います。

以下、具体的なケースで説明しますので、算定表の見方を知りたい方は御覧ください。

上記のように、適切な養育費を算定するためには、相手方の年収が判明していなければなりません。

また、養育費において実務上よくあるご質問については以下で解説しています。

子どもの年齢が上がると養育費も高額になる傾向

養育費を算定するための計算式は、子どもの年齢が14歳以下の場合と、15歳以上の場合とで異なる数値(生活費の指数※)が使用されており、結果として15歳以上のほうが高額になります。

※子の標準的な生活費の指数は、親を100とした場合、14歳以下までの子については62、15歳以上の子については85となります。

なぜ指数が異なるかと言うと、子どもの年齢が上がるにつれて、衣食住の生活費が高くなる傾向にあるから

具体例で見てみましょう。

具体例

父親の年収:500万円

子どもが14歳の場合

子どもが15歳の場合

上記のように、子供の年齢が14歳以下か、15歳以上から1万1000円異なることとなります。

上記の計算だけでなく、一般的に払う側(通常は父親)の収入は、勤務年数に応じて少しずつ高くなっていく傾向です。

子供の年齢が上がると、払う側の基礎収入も上がることが多いため、養育費は高くなると考えられます。

【年収別・子供の人数別】養育費の相場早見表と計算シミュレーション

養育費の相場は、父母の収入で大きく異なります。

ここでは、父母の収入に着目して養育費の相場を解説しています。

なお、以下の年収別の解説では父親を払う側(義務者)、母親をもらう側(権利側)

これは養育費については父親側が払う側となるケースが圧倒的に多いからです。

また、母親については専業主婦であることを前提として年収を0円

父親側がもらう側であるケースや、母親が有職者で収入があるケースについては、上でご紹介した養育費算定シミュレーターにて計算可能です。

【 表の見方について 】

※給与所得者とは、いわゆるサラリーマンのことです。

役員報酬をもらっている会社経営者も含まれます。※自営業者とは、個人事業主のことです。

法人(株式会社など)の会社経営者は、自営業者ではなく給与所得者となります。

年収300万円の場合の相場

父親の年収が300万円、母親の年収が0円

父親(支払う側)の年収(自営業者の場合は所得金額)が300万円、母親(もらう側)の年収が0円の場合、算定表で導かれる養育費をまとめると下表のようになります。

子どもの人数・年齢

養育費の相場

給与所得者

自営業者

1人

0~14歳

4~6万円

4~6万円

15歳以上

4~6万円

6~8万円

2人

いずれも0~14歳

4~6万円

6~8万円

第1子15歳以上、第2子0~14歳

6~8万円

8~10万円

いずれも15歳以上

6~8万円

8~10万円

3人

いずれも0~14歳

6~8万円

8~10万円

第1子15歳以上、第2子・第3子0~14歳

6~8万円

10~12万円

第1子・第2子15歳以上、第3子0~14歳

6~8万円

10~12万円

いずれも15歳以上

6~8万円

10~12万円

母親に収入がある場合や子供の人数が4名以上の場合については、下記の養育費計算シミュレーターにて算定が可能です。

父親の年収が300万円、母親の年収が120万円

父親(支払う側)の年収(自営業者の場合は所得金額)が300万円、母親(もらう側)の年収が120万円の場合、算定表で導かれる養育費をまとめると下表のようになります。

子どもの人数・年齢

養育費の相場

給与所得者

自営業者

1人

0~14歳

2~4万円

2~4万円

15歳以上

2~4万円

4~6万円

2人

いずれも0~14歳

2~4万円

4~6万円

第1子15歳以上、第2子0~14歳

4~6万円

6~8万円

いずれも15歳以上

4~6万円

6~8万円

3人

いずれも0~14歳

4~6万円

6~8万円

第1子15歳以上、第2子・第3子0~14歳

4~6万円

6~8万円

第1子・第2子15歳以上、第3子0~14歳

4~6万円

6~8万円

いずれも15歳以上

4~6万円

6~8万円

母親に収入が違う場合や子供の人数が4名以上の場合については、下記の養育費計算シミュレーターにて算定が可能です。

年収400万円の場合の相場

父親の年収が400万円、母親の年収が0円

父親(支払う側)の年収(自営業者の場合は所得金額)が400万円、母親(もらう側)の年収が0円の場合、算定表で導かれる養育費をまとめると下表のようになります。

子どもの人数・年齢

養育費の相場

給与所得者

自営業者

1人

0~14歳

4~6万円

6~8万円

15歳以上

6~8万円

8~10万円

2人

いずれも0~14歳

6~8万円

10~12万円

第1子15歳以上、第2子0~14歳

8~10万円

10~12万円

いずれも15歳以上

8~10万円

10~12万円

3人

いずれも0~14歳

8~10万円

10~12万円

第1子15歳以上、第2子・第3子0~14歳

8~10万円

12~14万円

第1子・第2子15歳以上、第3子0~14歳

8~10万円

12~14万円

いずれも15歳以上

10~12万円

12~14万円

母親に収入がある場合や年収400万円の場合の注意点等については、下記のページでくわしく解説しています。

父親の年収が400万円、母親の年収が120万円

父親(支払う側)の年収(自営業者の場合は所得金額)が400万円、母親(もらう側)の年収が120万円の場合、算定表で導かれる養育費をまとめると下表のようになります。

子どもの人数・年齢

養育費の相場

給与所得者

自営業者

1人

0~14歳

2~4万円

4~6万円

15歳以上

4~6万円

6~8万円

2人

いずれも0~14歳

4~6万円

6~8万円

第1子15歳以上、第2子0~14歳

6~8万円

8~10万円

いずれも15歳以上

6~8万円

8~10万円

3人

いずれも0~14歳

6~8万円

8~10万円

第1子15歳以上、第2子・第3子0~14歳

6~8万円

8~10万円

第1子・第2子15歳以上、第3子0~14歳

6~8万円

10~12万円

いずれも15歳以上

6~8万円

10~12万円

母親の収入が違う場合や年収400万円の場合の注意点等については、下記のページでくわしく解説しています。

年収500万円の場合の相場

父親の年収が500万円、母親の年収が0円

父親(支払う側)の年収(自営業者の場合は所得金額)が500万円、母親(もらう側)の年収が0円の場合、算定表で導かれる養育費をまとめると下表のようになります。

子どもの人数・年齢

養育費の相場

給与所得者

自営業者

1人

0~14歳

6~8万円

8~10万円

15歳以上

8~10万円

10~12万円

2人

いずれも0~14歳

8~10万円

12~14万円

第1子15歳以上、第2子0~14歳

10~12万円

12~14万円

いずれも15歳以上

10~12万円

14~16万円

3人

いずれも0~14歳

10~12万円

14~16万円

第1子15歳以上、第2子・第3子0~14歳

10~12万円

14~16万円

第1子・第2子15歳以上、第3子0~14歳

12~14万円

16~18万円

いずれも15歳以上

12~14万円

16~18万円

母親に収入がある場合や子供の人数が4名以上の場合については、下記の養育費計算シミュレーターにて算定が可能です。

父親の年収が500万円、母親の年収が120万円

父親(支払う側)の年収(自営業者の場合は所得金額)が500万円、母親(もらう側)の年収が120万円の場合、算定表で導かれる養育費をまとめると下表のようになります。

子どもの人数・年齢

養育費の相場

給与所得者

自営業者

1人

0~14歳

4~6万円

6~8万円

15歳以上

6~8万円

8~10万円

2人

いずれも0~14歳

6~8万円

10~12万円

第1子15歳以上、第2子0~14歳

8~10万円

10~12万円

いずれも15歳以上

8~10万円

10~12万円

3人

いずれも0~14歳

8~10万円

12~14万円

第1子15歳以上、第2子・第3子0~14歳

8~10万円

12~14万円

第1子・第2子15歳以上、第3子0~14歳

8~10万円

12~14万円

いずれも15歳以上

8~10万円

12~14万円

母親の収入が違う場合や子供の人数が4名以上の場合については、下記の養育費計算シミュレーターにて算定が可能です。

年収600万円の場合の相場

父親の年収が600万円、母親の年収が0円

父親(支払う側)の年収(自営業者の場合は所得金額)が600万円、母親(もらう側)の年収が0円の場合、算定表で導かれる養育費をまとめると下表のようになります。

子どもの人数・年齢

養育費の相場

給与所得者

自営業者

1人

0~14歳

6~8万円

10~12万円

15歳以上

8~10万円

12~14万円

2人

いずれも0~14歳

10~12万円

14~16万円

第1子15歳以上、第2子0~14歳

12~14万円

14~16万円

いずれも15歳以上

12~14万円

16~18万円

3人

いずれも0~14歳

12~14万円

16~18万円

第1子15歳以上、第2子・第3子0~14歳

14~16万円

18~20万円

第1子・第2子15歳以上、第3子0~14歳

14~16万円

18~20万円

いずれも15歳以上

14~16万円

18~20万円

母親に収入がある場合や年収600万円の場合の注意点等については、下記のページでくわしく解説しています。

父親の年収が600万円、母親の年収が120万円

父親(支払う側)の年収(自営業者の場合は所得金額)が600万円、母親(もらう側)の年収が120万円の場合、算定表で導かれる養育費をまとめると下表のようになります。

子どもの人数・年齢

養育費の相場

給与所得者

自営業者

1人

0~14歳

6~8万円

8〜10万円

15歳以上

6~8万円

10~12万円

2人

いずれも0~14歳

8~10万円

12~14万円

第1子15歳以上、第2子0~14歳

10~12万円

12~14万円

いずれも15歳以上

10~12万円

14~16万円

3人

いずれも0~14歳

10~12万円

14~16万円

第1子15歳以上、第2子・第3子0~14歳

10~12万円

14~16万円

第1子・第2子15歳以上、第3子0~14歳

10~12万円

14~16万円

いずれも15歳以上

12~14万円

16~18万円

母親の収入が違う場合や年収600万円の場合の注意点等については、下記のページでくわしく解説しています。

年収700万円の場合の相場

父親の年収が700万円、母親の年収が0円

父親(支払う側)の年収(自営業者の場合は所得金額)が700万円、母親(もらう側)の年収が0円の場合、算定表で導かれる養育費をまとめると下表のようになります。

子どもの人数・年齢

養育費の相場

給与所得者

自営業者

1人

0~14歳

8~10万円

10~12万円

15歳以上

10~12万円

14~16万円

2人

いずれも0~14歳

12~14万円

16~18万円

第1子15歳以上、第2子0~14歳

14~16万円

18~20万円

いずれも15歳以上

14~16万円

18~20万円

3人

いずれも0~14歳

14~16万円

20~22万円

第1子15歳以上、第2子・第3子0~14歳

16~18万円

20~22万円

第1子・第2子15歳以上、第3子0~14歳

16~18万円

20~22万円

いずれも15歳以上

16~18万円

22~24万円

母親に収入がある場合や子供の人数が4名以上の場合については、下記の養育費計算シミュレーターにて算定が可能です。

父親の年収が700万円、母親の年収が120万円

父親(支払う側)の年収(自営業者の場合は所得金額)が700万円、母親(もらう側)の年収が120万円の場合、算定表で導かれる養育費をまとめると下表のようになります。

子どもの人数・年齢

養育費の相場

給与所得者

自営業者

1人

0~14歳

6~8万円

10~12万円

15歳以上

8~10万円

12~14万円

2人

いずれも0~14歳

10~12万円

14~16万円

第1子15歳以上、第2子0~14歳

10~12万円

14~16万円

いずれも15歳以上

12~14万円

16~18万円

3人

いずれも0~14歳

12~14万円

16~18万円

第1子15歳以上、第2子・第3子0~14歳

12~14万円

18~20万円

第1子・第2子15歳以上、第3子0~14歳

12~14万円

18~20万円

いずれも15歳以上

14~16万円

18~20万円

母親の収入が違う場合や子供の人数が4名以上の場合については、下記の養育費計算シミュレーターにて算定が可能です。

年収800万円の場合の相場

父親の年収が800万円、母親の年収が0円

父親(支払う側)の年収(自営業者の場合は所得金額)が800万円、母親(もらう側)の年収が0円の場合、算定表で導かれる養育費をまとめると下表のようになります。

子どもの人数・年齢

養育費の相場

給与所得者

自営業者

1人

0~14歳

10~12万円

12~14万円

15歳以上

12~14万円

16~18万円

2人

いずれも0~14歳

14~16万円

18~20万円

第1子15歳以上、第2子0~14歳

14~16万円

20~22万円

いずれも15歳以上

16~18万円

22~24万円

3人

いずれも0~14歳

16~18万円

22~24万円

第1子15歳以上、第2子・第3子0~14歳

18~20万円

22~24万円

第1子・第2子15歳以上、第3子0~14歳

18~20万円

24~26万円

いずれも15歳以上

18~20万円

24~26万円

母親に収入がある場合や子供の人数が4名以上の場合については、下記の養育費計算シミュレーターにて算定が可能です。

父親の年収が800万円、母親の年収が120万円

父親(支払う側)の年収(自営業者の場合は所得金額)が800万円、母親(もらう側)の年収が120万円の場合、算定表で導かれる養育費をまとめると下表のようになります。

子どもの人数・年齢

養育費の相場

給与所得者

自営業者

1人

0~14歳

8~10万円

10~12万円

15歳以上

10~12万円

14~16万円

2人

いずれも0~14歳

12~14万円

16~18万円

第1子15歳以上、第2子0~14歳

12~14万円

18~20万円

いずれも15歳以上

14~16万円

18~20万円

3人

いずれも0~14歳

14~16万円

20~22万円

第1子15歳以上、第2子・第3子0~14歳

14~16万円

20~22万円

第1子・第2子15歳以上、第3子0~14歳

14~16万円

20~22万円

いずれも15歳以上

16~18万円

22~24万円

母親の収入が違う場合や子供の人数が4名以上の場合については、下記の養育費計算シミュレーターにて算定が可能です。

年収900万円の場合の相場

父親の年収が900万円、母親の年収が0円

父親(支払う側)の年収(自営業者の場合は所得金額)が900万円、母親(もらう側)の年収が0円の場合、算定表で導かれる養育費をまとめると下表のようになります。

子どもの人数・年齢

養育費の相場

給与所得者

自営業者

1人

0~14歳

10~12万円

14~16万円

15歳以上

12~14万円

18~20万円

2人

いずれも0~14歳

16~18万円

22~24万円

第1子15歳以上、第2子0~14歳

16~18万円

22~24万円

いずれも15歳以上

18~20万円

24~26万円

3人

いずれも0~14歳

18~20万円

24~26万円

第1子15歳以上、第2子・第3子0~14歳

20~22万円

26~28万円

第1子・第2子15歳以上、第3子0~14歳

20~22万円

26~28万円

いずれも15歳以上

20~22万円

28~30万円

母親に収入がある場合や子供の人数が4名以上の場合については、下記の養育費計算シミュレーターにて算定が可能です。

父親の年収が900万円、母親の年収が120万円

父親(支払う側)の年収(自営業者の場合は所得金額)が900万円、母親(もらう側)の年収が120万円の場合、算定表で導かれる養育費をまとめると下表のようになります。

子どもの人数・年齢

養育費の相場

給与所得者

自営業者

1人

0~14歳

8~10万円

12~14万円

15歳以上

10~12万円

14~16万円

2人

いずれも0~14歳

14~16万円

18~20万円

第1子15歳以上、第2子0~14歳

14~16万円

20~22万円

いずれも15歳以上

16~18万円

20~22万円

3人

いずれも0~14歳

16~18万円

22~24万円

第1子15歳以上、第2子・第3子0~14歳

16~18万円

22~24万円

第1子・第2子15歳以上、第3子0~14歳

18~20万円

24~26万円

いずれも15歳以上

18~20万円

24~26万円

母親の収入が違う場合や子供の人数が4名以上の場合については、下記の養育費計算シミュレーターにて算定が可能です。

年収1000万円の場合の相場

父親の年収が1000万円、母親の年収が0円

父親(支払う側)の年収(自営業者の場合は所得金額)が1000万円、母親(もらう側)の年収が0円の場合、算定表で導かれる養育費をまとめると下表のようになります。

子どもの人数・年齢

養育費の相場

給与所得者

自営業者

1人

0~14歳

12~14万円

16~18万円

15歳以上

14~16万円

18~20万円

2人

いずれも0~14歳

18~20万円

22~24万円

第1子15歳以上、第2子0~14歳

18~20万円

24~26万円

いずれも15歳以上

20~22万円

26~28万円

3人

いずれも0~14歳

20~22万円

26~28万円

第1子15歳以上、第2子・第3子0~14歳

22~24万円

28~30万円

第1子・第2子15歳以上、第3子0~14歳

22~24万円

28~30万円

いずれも15歳以上

24~26万円

30~32万円

母親に収入がある場合や年収1000万円の場合の注意点等については、下記のページでくわしく解説しています。

父親の年収が1000万円、母親の年収が120万円

父親(支払う側)の年収(自営業者の場合は所得金額)が1000万円、母親(もらう側)の年収が120万円の場合、算定表で導かれる養育費をまとめると下表のようになります。

子どもの人数・年齢

養育費の相場

給与所得者

自営業者

1人

0~14歳

10~12万円

14~16万円

15歳以上

12~14万円

16~18万円

2人

いずれも0~14歳

16~18万円

20~22万円

第1子15歳以上、第2子0~14歳

16~18万円

22~24万円

いずれも15歳以上

18~20万円

22~24万円

3人

いずれも0~14歳

18~20万円

24~26万円

第1子15歳以上、第2子・第3子0~14歳

18~20万円

26~28万円

第1子・第2子15歳以上、第3子0~14歳

20~22万円

26~28万円

いずれも15歳以上

20~22万円

26~28万円

母親の収入が違う場合や年収1000万円の場合の注意点等については、下記のページでくわしく解説しています。

年収1500万円の場合の相場

父親の年収が1500万円、母親の年収が0円

父親(支払う側)の年収(自営業者の場合は所得金額)が1500万円、母親(もらう側)の年収が0円の場合、算定表で導かれる養育費をまとめると下表のようになります。

子どもの人数・年齢

養育費の相場

給与所得者

自営業者

1人

0~14歳

18~20万円

22~24万円

15歳以上

22~24万円

26~28万円

2人

いずれも0~14歳

26~28万円

32~34万円

第1子15歳以上、第2子0~14歳

28~30万円

36~38万円

いずれも15歳以上

30~32万円

38~40万円

3人

いずれも0~14歳

30~32万円

38~40万円

第1子15歳以上、第2子・第3子0~14歳

32~34万円

40~42万円

第1子・第2子15歳以上、第3子0~14歳

32~34万円

42~44万円

いずれも15歳以上

34~36万円

42~44万円

母親に収入がある場合や子供の人数が4名以上の場合については、下記の養育費計算シミュレーターにて算定が可能です。

父親の年収が1500万円、母親の年収が120万円

父親(支払う側)の年収(自営業者の場合は所得金額)が1500万円、母親(もらう側)の年収が120万円の場合、算定表で導かれる養育費をまとめると下表のようになります。

子どもの人数・年齢

養育費の相場

給与所得者

自営業者

1人

0~14歳

16~18万円

20~22万円

15歳以上

20~22万円

24~26万円

2人

いずれも0~14歳

24~26万円

30~32万円

第1子15歳以上、第2子0~14歳

24~26万円

32~34万円

いずれも15歳以上

26~28万円

34~36万円

3人

いずれも0~14歳

28~30万円

36~38万円

第1子15歳以上、第2子・第3子0~14歳

28~30万円

38~40万円

第1子・第2子15歳以上、第3子0~14歳

30~32万円

38~40万円

いずれも15歳以上

30~32万円

40~42万円

母親の収入が違う場合や子供の人数が4名以上の場合については、下記の養育費計算シミュレーターにて算定が可能です。

年収2000万円の場合の相場

父親の年収が2000万円、母親の年収が0円

父親(支払う側)の年収(自営業者の場合は所得金額)が2000万円、母親(もらう側)の年収が0円の場合、算定表で導かれる養育費をまとめると下表のようになります。

子どもの人数・年齢

養育費の相場

給与所得者

自営業者

1人

0~14歳

22~24万円

22~24万円

15歳以上

28~30万円

28~30万円

2人

いずれも0~14歳

34~36万円

34~36万円

第1子15歳以上、第2子0~14歳

36~38万円

36~38万円

いずれも15歳以上

38~40万円

38~40万円

3人

いずれも0~14歳

40~42万円

40~42万円

第1子15歳以上、第2子・第3子0~14歳

42~44万円

42~44万円

第1子・第2子15歳以上、第3子0~14歳

42~46万円

42~46万円

いずれも15歳以上

44~46万円

44~46万円

※自営業者の養育費についての注意点:上記は養育費の基礎となる収入に上限があるとする見解に立ったときのものとなります。上限がないとする見解だと金額は更に高くなりますが、養育費の算定表は上限があるという前提で作成されているため、相場としてはその前提でまとめています。

母親に収入がある場合、子供の人数が4名以上の場合、養育費の基礎となる収入に上限がないとする見解に立った場合については、下記の養育費計算シミュレーターにて算定が可能です。

父親の年収が2000万円、母親の年収が120万円

父親(支払う側)の年収(自営業者の場合は所得金額)が2000万円、母親(もらう側)の年収が120万円の場合、算定表で導かれる養育費をまとめると下表のようになります。

子どもの人数・年齢

養育費の相場

給与所得者

自営業者

1人

0~14歳

24~26万円

24~26万円

15歳以上

26~28万円

28~30万円

2人

いずれも0~14歳

32~34万円

34~36万円

第1子15歳以上、第2子0~14歳

34~36万円

36~38万円

いずれも15歳以上

36~38万円

38~40万円

3人

いずれも0~14歳

38~40万円

40~42万円

第1子15歳以上、第2子・第3子0~14歳

38~40万円

42~44万円

第1子・第2子15歳以上、第3子0~14歳

40~42万円

42~46万円

いずれも15歳以上

42~44万円

44~46万円

※自営業者の養育費についての注意点:上記は養育費の基礎となる収入に上限があるとする見解に立ったときのものとなります。上限がないとする見解だと金額は更に高くなりますが、養育費の算定表は上限があるという前提で作成されているため、相場としてはその前提でまとめています。

母親に収入がある場合、子供の人数が4名以上の場合、養育費の基礎となる収入に上限がないとする見解に立った場合については、下記の養育費計算シミュレーターにて算定が可能です。

養育費算定シミュレーターで簡単!適正額を確認する

当事務所では、裁判所の養育費新算定表に対応したシミュレーター

養育費の目安を素早く確認したいという方のために、オンラインで、かつ、無料で自動計算できるサービスです。

養育費算定シミュレーターはこちら からどうぞ。

養育費の基礎となる収入の調べ方

上の年収別の相場で明らかなとおり、父母の収入は養育費に金額に大きく影響します。

したがって、養育費の相場を考えるとき、相手の収入を把握することはとても大切

そこで、以下では収入の調べ方について解説します。

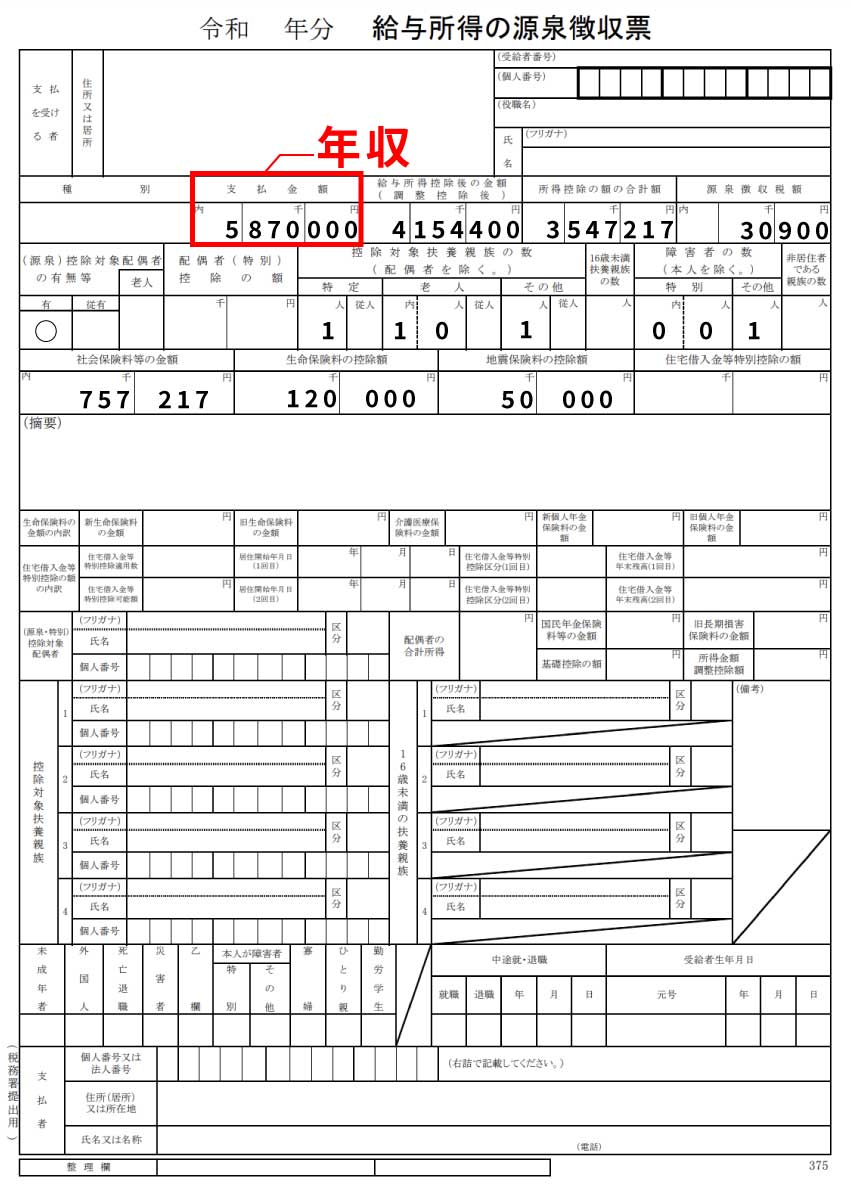

サラリーマンの場合

上述したとおり、相手方の年収の正確な把握がポイントとなりますが、相手方の年収がわからないという方は多くいらっしゃいます。

相手方の年収を把握する方法としては、相手方がサラリーマンの場合、源泉徴収票を確認することがもっとも簡易な方法です。

源泉徴収票の「支払金額」の欄に記載してある金額

▼ 源泉徴収票の見本

引用元:給与所得の源泉徴収票|国税庁

上図の場合、「支払金額」欄を見ると年収が587万円であることがわかります。

また、源泉徴収票を見たことがないという方は、相手方の給与明細や給与口座の通帳でもおよその年収を把握できます。

例えば、給与明細については、1か月分でもあれば、控除前の給与を12倍すれば、ボーナス以外のおよその年収は把握できます。

これにボーナス支給月(6月分や12月分)の明細があれば、ボーナスを加えたおよその年収が算出可能です。

また、給与口座の通帳については、手取額がわかります。

手取額は、所得税や社会保険料等が控除されていますが、税理士や税法の基本知識がある弁護士等であれば、逆算することにより、およその年収が算出できます。

なお、年収を正確に算出する方法として、他に役場で発行する所得証明書

所得証明書であれば、「給与の収入金額」を見ます。「所得金額」ではないので注意してください。

ただし、所得証明書は、同居の配偶者であっても、相手方の同意(委任状)がなければ発行できません。

また、裁判所を通じて、役場へ所得証明書の提出を求めても、応じない自治体がほとんどです。

所得証明書は、保育所入所申請や会社の手続等で必要となることがあり、その際に保管していた場合などに確認できることがあります。

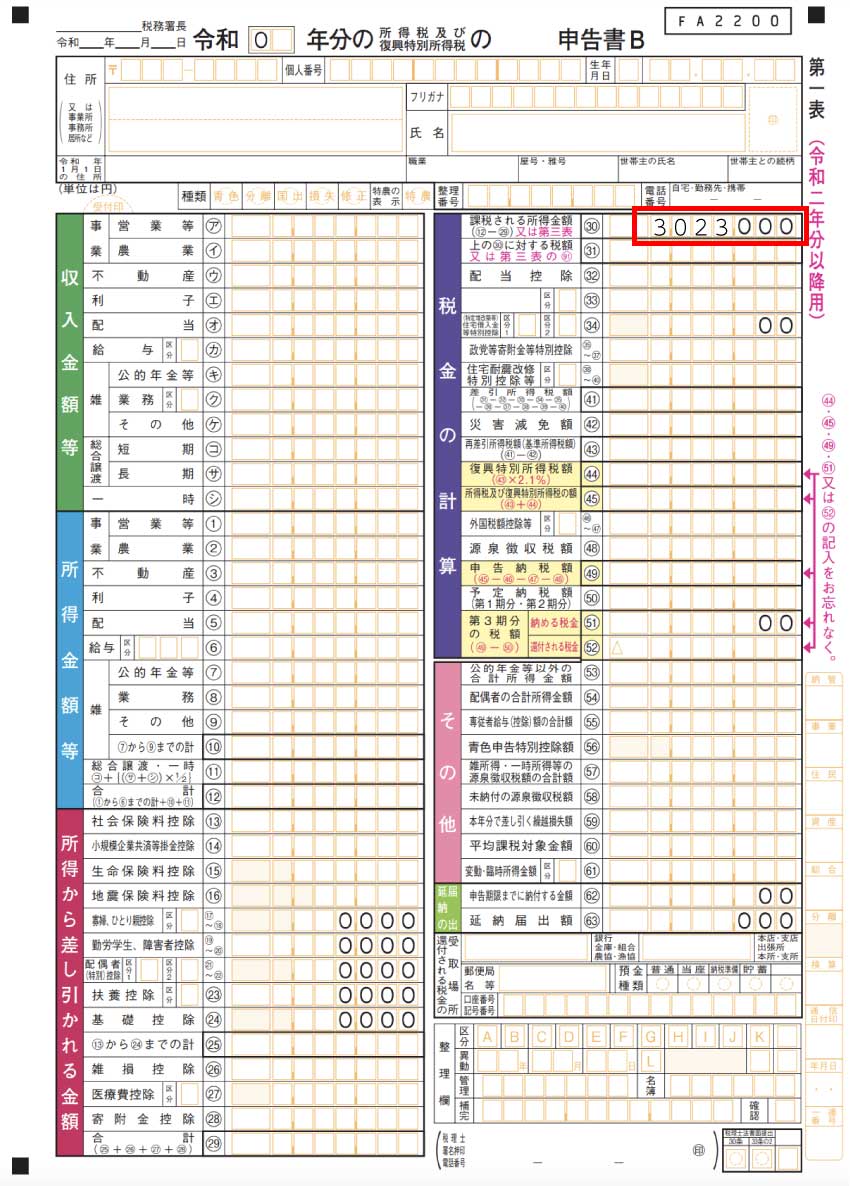

自営業者等の場合

相手方が自営業者の場合やサラリーマンでも不動産収入等の副収入がある場合、確定申告書の控えを確認します。

確定申告書の「課税される所得金額」が基本的には養育費等の算定基礎

引用元:確定申告書等の様式・手引き等|国税庁

上図の場合、「課税される所得金額」欄を見ると所得が302万3000円であることがわかります。

収入金額(売上)が養育費等の算定の基礎となるわけではありませんので注意してください。

ただし、「課税される所得金額」は、税法上、種々の観点から控除がされた結果ですので、その金額をそのまま養育費等の算定の基礎と考えることが妥当でない場合があります。

例えば、⑰〜⑱寡婦、ひとり親控除、⑲~⑳勤労学生障害者控除、㉑〜㉒配偶者(特別)控除、㉓扶養控除、㉔基礎控除、㉖雑損控除は、税法上の控除であり、現実に支出されているわけではありません。

また、⑭小規模企業共済等掛金控除、㉘寄付金控除は、養育費の支払いに優先すべきとは考えられないものですから、控除すべきではありません。

さらに、⑮生命保険料控除、㉗医療費控除については、標準的な保健医療及び保険掛金はすでに特別経費として考慮されていますから控除すべきではありません。

その他、専従者給与(控除)額の合計額も実際には支払いがなされていない場合については控除すべきではありません。

以上が自営業者の場合の所得の見方ですが、素人の方が上記のポイントを正確に押さえることは難しいと思います。

そのため、確定申告書を離婚専門の弁護士に見てもらうことを強くお勧めします。

確定申告書がどこにあるかわからない、あるいは、見せてほしいと相手方に頼んだが応じてくれない、といった方もいらっしゃいます。

このような場合、可能であれば、売上を示す資料を調べます。

具体的には事業に使用している通帳や請求書などの書類です。

通帳や請求書などから大まかな売上が把握できます。

また、通帳の記載から経費等の一部は把握できます。

会社経営者等高所得者の養育費の算定方法はこちら をごらんください。

相場より養育費が高くなるケース

養育費算定表の金額では、離婚後の生活が大変となるケースがあります。

例えば、以下のようなケースで、養育費を上乗せできるかが問題となります。

私立学校の授業料や習い事の費用

子どもを私立学校や学習塾等の習い事へ行かせている場合、その費用を相手へ請求できるかが問題となります。

養育費算定表は、公立の学校に関する教育費は考慮していますが、私立学校等の高い教育費は考慮されていません。

そのため、相手が私立学校への進学や習い事等を了承していたり、その収入や資産等の状況からみて相手に負担させることが相当と考えられる場合は、相手に一定額を加算するように求めることが可能

医療費

例えば、重度の障がいがある子どもの治療費等については、一定程度の額を請求できる

養育費算定表は、一般的な治療費しか考慮されておらず、特別な治療等の高額なものは考慮されていないからです。

具体的な額については状況に応じて判断することになりますが、例えば、治療費を扶養者と相手の収入で按分し、相手の分を加算するという方法もあります。

養育費はいつまで?支払い始期の考え方と延長が認められるケース

養育費の適正額がわかったら、次はその金額がいつからいつまで支払われるのか

養育費はいつまでもらえる?

養育費について、合意が成立せず、判決などにいたる場合、基本的には20歳まで

もっとも、最近は大学へ進学する子供も多いので、父母双方とも大学に行かせてあげたいと考えている場合があります。

したがって、協議や調停での合意を行う場合は、「大学進学を条件として大学卒業まで」とする事案もあります。

裁判で、養育費の終期について争いがある場合、大学卒業までの養育費が認められるのは、次のような場合に限られる

養育費を払う側も子供の大学進学を希望していた場合

養育費を払う側の支払能力や学歴等の社会的地位を勘案して、大学進学が通常のことと考えられている場合

例えば、父が医師である場合などに認めた判例があります(大阪高決平2.8.7など)。

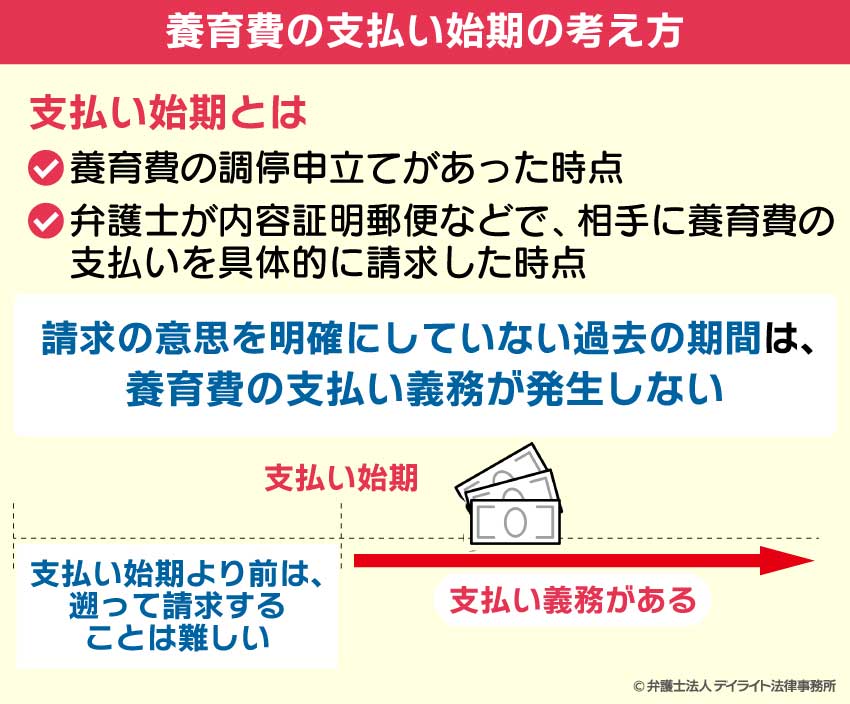

養育費を過去に遡ってもらえる?

請求の意思を明確にしていないと、過去に遡って適正な養育費の金額を支払ってもらうことは難しいと考えます。

養育費の支払い義務が発生するのは、養育費の調停申立など養育費の支払い請求があった時点と考えられます。

養育費の支払い始期について、裁判例の中では、別居時からとするもの、離婚時からとするものなども少数ながらあります。

しかし、多くの判例と家裁実務は、知らずに累積した過去分を一度に請求される危険と明確性の観点から、養育費の調停申立てがあった時点を始期としています。

また、弁護士にご依頼されている場合は、弁護士が内容証明郵便等で相手に養育費の支払いを具体的に請求した時点が開始時期と考えられます。

請求の意思が明確になっており、予測可能性という点で相手に不利ではありません。

また、必ず調停手続ということになれば請求する側に大きな負担となるからです。

ワンポイント:法定養育費は遡ることができる

法改正により、2026年4月1日以降に離婚した場合、養育費の取り決めをしていなくても、最低限の養育費として、子ども一人あたり月額2万円を離婚日に遡って支払ってもらうことができます。

この最低限の養育費のことを「法定養育費」といいます。

ただし、法定養育費はあくまで最低限のものであり、適正額は月額2万円を超えるケースがほとんどです。

遡ることができるのは、適正な養育費の一部分に過ぎないという点に注意しましょう。

養育費の4つの注意点と対策

当事務所には、養育費について、ご相談に訪れる方がたくさんいらっしゃいます。

ここではぜひ押さえていただきたい、養育費の注意点と対策について、解説いたします。

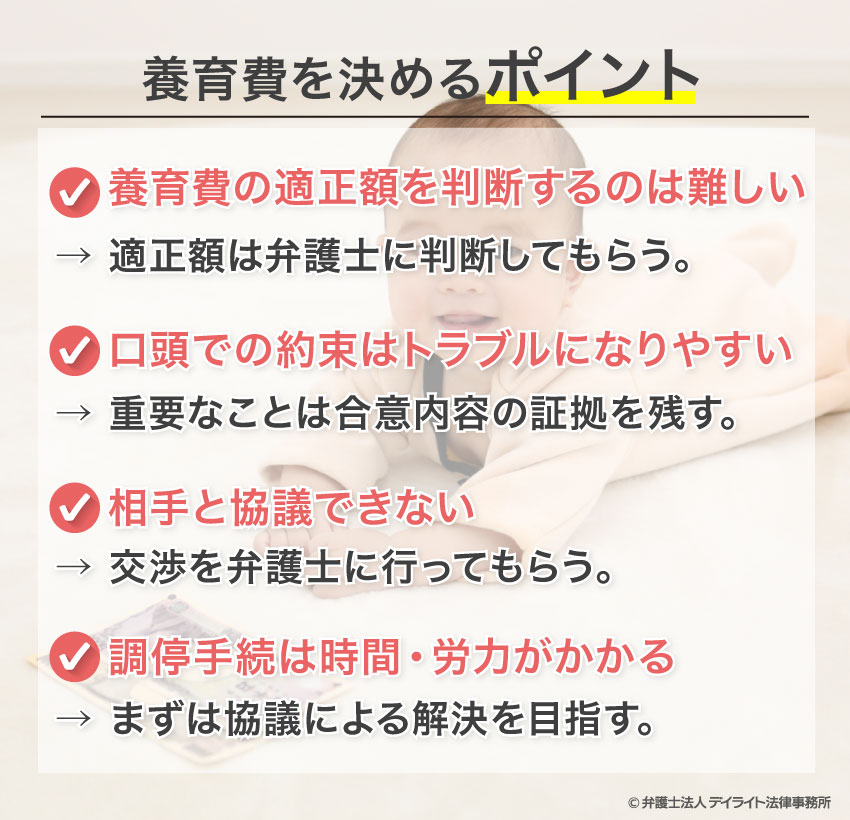

①養育費の適正額を判断するのは難しい

養育費は、基本的には双方の「収入」で判断されます。

「収入」が確定していれば、通常の養育費については、上述した算定表やシミュレーターを使って簡易迅速に算出することができます。

しかし、問題はその「収入」を正確に判断することが難しい

例えば、相手が源泉徴収票や確定申告書を開示してくれないケースは多いです。

また、相手に副収入がある可能性もあります。

例えば、不動産所得、株式等の配当などが典型です。

さらに、自営業者の場合、確定申告書の数字をそのまま所得にすべきではないケースがたくさんあります。

例えば、減価償却費などは実際に経費として支払われたものではないので、考慮すべきでありません。

そして、収入が毎年増減するようなケースにおいては、養育費の基礎となる収入をどのように考えるかが問題となります。

収入を正確に把握しても、養育費の適正額が問題となることがあります。

例えば、養育費を払う側が、相手が居住する自宅の住宅ローンや賃料、光熱費等の生活費を負担している場合、養育費の額を一定程度、減額するのが通常ですが、どの程度減額すべきかについては、専門家でなければ判断が難しいといえます。

【対策】専門家の判断

養育費の適正額については、養育費に精通した弁護士に相談し、判断をもらうようにしましょう。

②口頭での約束はトラブルになりやすい

養育費を取り決める際、口約束だけだったという場合、後日、もらう側からは「支払ってもらえない。」、払う側からは「増額を要求された。」などのトラブルに発展

この場合、「合意している。」などと主張しても、相手から否定されると、言った言わないの争いとなり、裁判では負けてしまうことが予想されます。

【対策】離婚協議書や公正証書の作成

このようなトラブルを避けるために、重要なことは合意内容についての証拠を残す

すなわち、離婚協議書などの合意書面を作成するようにしましょう。

また、もらう側は、公正証書の作成も検討しましょう。

なお、当事務所では離婚協議書などの書式をホームページ上に公開しており、無料で閲覧やダウンロードが可能です。

③相手と協議できない

離婚を決意した当事者は、相手に対して、不信感、怒り、恐怖心などの悪感情を持っている場合がほとんどです。

そのため、養育費についても、相手と冷静に協議することは難しい

【対策】話し合いの方法

当事者同士で冷静に話し合いができない場合、相手との交渉を弁護士に行ってもらう

離婚専門の弁護士が間に入ることで、養育費を始めとする様々な離婚条件について、冷静に交渉できるというメリットがあります。

④調停手続は時間・労力がかかる

当事者同士での話し合いが難しい場合、家裁に調停を申立てるという方法も考えられます。

しかし、調停はとても時間がかかります。

ケースにもよりますが、早くて半年程度、長くなると1年を超える場合もあります。

また、平日の日中にあるため、お仕事をされている方は、会社を休まなければならないでしょう。

調停手続は、1期日あたり、通常2時間から3時間程度を要します。

これが1〜2か月間に1回程度、開催されます。

そのため、当事者には多大な負担になるかと思われます。

【対策】養育費を決める方法

養育費については、いきなり調停ではなく、まずは協議による解決をお勧めします。

当事者同士の協議が難しい場合、弁護士に交渉してもらう方法があります。

まとめ

以上、養育費について、くわしく解説しましたがいかがだったでしょうか。

養育費は、子供のための大切な費用であり、支払う側、もらう側の双方にとって、重大な影響を及ぼします。

まずは養育費の適切な額を把握し、双方が納得のいく額で合意し、後々トラブルとならないよう合意書を作成することがポイントとなります。

そのため、養育費については、離婚問題の専門家に相談されることをお勧めします。

この記事が離婚問題でお困りの方にとってお役に立てれば幸いです。

なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?

続きを読む